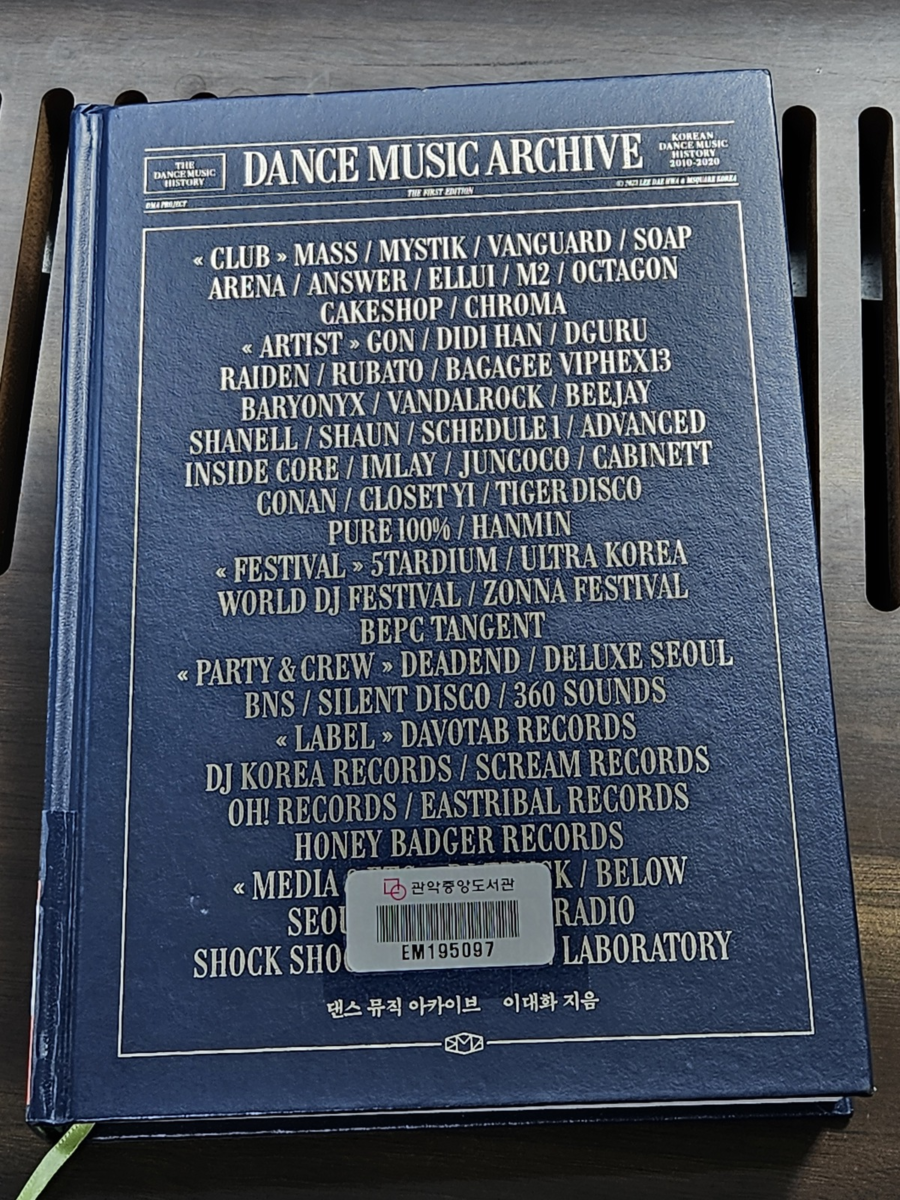

EDM, 더 좁게는 서울의 클럽 음악과 디제이에 대한 아카이빙 책자라니. 엄청 니치한 마켓에 대한 아카이빙이라 생각했는데.

생각해보니 내가 12년째 즐기는 살사, 바차타 같은 라틴댄스는 이보다 더더더 니치하고 마니악한 취미아닌가? 이 꽤나 두꺼운 양장본 책을 덮고 나니. 라틴댄스계 아카이빙도 필요하지 않나, 누군가는 시도해야지 않나 싶은 생각이 들었다.

티미 트럼펫은 크로마 입장에서 가장 안 올 거라 생각한 고객들을 제일 많이 데려온 디제이에요. 서울에서 70km 떨어져 있잖아요. 강남에 있는 고객들은 우선순위에서 마지막이었거든요. 그런데 강남에 있는 고객들을 가장 많이 오게 한 디제이가 티미 트럼펫이었어요.

저는 콘텐츠가 얼마나 강력한가에 따라 손님들의 범위가 넓어 진다고 생각하거든요. 티미 트럼펫은 서울 전역을 커버할 수 있는 콘텐츠였어요. 그만한 스타성을 가졌더라고요. 그런 면에서 인상 깊게 기억하고 있어요.

[정말 멋진 클럽이지만 인천이라는 지리적 한계 때문에 고생도 하셨다고 들었습니다. 한국에서 ‘서울 밖’이 갖는한계에 대해 정말 많이 생각해 보셨을 것 같아요.】

콘텐츠마다 사람을 끌어올 수 있는 폭이 있어요. 부동산을 할 때도 콤파스로 재거든요. A가 들어왔을 때 커버리지가 얼마나 생기나 이렇게. 우리나라 EDM 시장의 가장 큰 약점은 로컬 콘텐츠의 커버리지가 거의 없다는 것 같아요.

만약에 어떤 국내 콘텐츠가 이태원에서 홍대로 옮겼을때 과연 얼마나 따라 움직일 것인가. 이태원에서 홍대도 자신할 수 없는데 홍대에서 인천은 쉽지 않겠죠

서울 사람들은 스타벅스를 가려고 지하철을 타진 않는다. 반면 한때 블루보틀을 마시기 위해 지하철을 타고 줄도 섰다. 지금은 시들해진 블루보틀을 대체할 또 다른, 지하철 뿐만 아니라 열차도 타고 비행기도 타게 할 또 어떤 콘텐츠가 있겠지.

역으로 말하면, 콘텐츠가 정말 강력하면 비싼 입지에 있을 필요가 없다. SNS시대 맛집은 지하철 인근 노포 거리가 아닌, 서울 근교나 혹은 주택가의 뜬금없는 빌라건물 2층, 혹은 지하에 위치하는 게 그 방증이겠지.

【똑같이 EDM이 나오고 룸과 테이블이 있었지만 강남 클럽과 크로마를 동일 선상에 놓고 비교하는 사람은 없었어요. 어떤 점에서 차이를 보여줬다고 생각하시나요?】

클럽을 대하는 접근 방식 자체가 기존에 서울 시내에 있는 사업자 분들과 달랐어요. 일단 고객층이 달라요. 처음에 크로마가 만들어질 때 서울에 있는 사람들이 메인 고객층이 아니었어요.

마카오에 있는 큐빅(Cubic)은 그날 매출의 80~90%가 단 네 테이블에서 나와요. 그게 카지노 클럽의 특징이기 때문에 일반적인 클럽과는 다르다고 생각해요.

클럽이라고 해도 다 같은 손님을 상대로 하는 클럽이 아니다. 본인이 무슨 업을 하는지, 경쟁자들과 어떻게 다른지 명확히 인지해야 한다.

단 네 테이블에서 전체 수익의 80~90%가 나온다고 해서 나머지 994테이블은 소홀해도 될까? 당연히 아니지. 네 테이블은 994테이블의 환호 속에서 돈을 쓰고 싶은 것.

자동차로 비유하면 바퀴가 최소 2개는 있어야 천천히라도 가죠. 1개면 못 가잖아요.

우리 클럽 씬도 균형을맞춰야 해요. 뭘 중심에 놓든, 그게 영업이든 뭐든 간에, 최소한의 균형은 맞춰야 계속 갈 수 있어요.

이걸 본능적으로 잘하시는 분이 (매스(Mass)의) 문 사장님이에요. 그냥 본능적으로 그걸 아세요. 그분도 자기가 잘하는 걸 사람들한테 알려주고 싶은데 설명을 못 하세요.

오래 같이 일해 본 분들은 아마 알 거에요. 롱런하는 클럽들은 다 이유가 있거든요. 비용 부분도 잘 하면서 디제이도 잘 챙기고,세일즈도 적당히 하면서 콘텐츠에 대한 리스펙도 항상 해주고.

그 밸런스가 쏠리는 것 같으면 다른 데에 무게를 주면서 맞춰 주고. 위태위태하면서 그렇게 가는 거에요. 제가 가장 중요하게 생각하는 것도 그 부분이라고 생각해요.

예술적 소신 만으론 업장을 지속할 수 없다. 근데 노골적 영업으로 돈만 좇고 콘텐츠가 텅텅 비어도 고객이 떠난다.

결국은 밸런스다. 이 두꺼운 책 내내 인터뷰한 디제이들은 ‘영업MD’에 대해 노골적으로 비난하거나 어쩔수 없으니 수긍하는 식으로 적대감에 가까운 감정을 보여준다.

근데 디제이 그들이 좋아하는 노래를 틀면 돈이 나오게 만들어 주는 고객을 데려오는 동료가 바로 MD다. 외발 자전거로는 오래 못 간다. 물론 MD라는 외발만 기형적으로 커도 곧 자빠지겠지.

[아레나는 어떤 클럽이었나요?】

클럽에 유흥과 화류계적 요소를 제대로 섞은, 여러 의미로 역사적인(?) 클럽이었다고 생각합니다. 항상 모든 패러다임의 변화는 고정관념을 깨는 데서 나오잖아요.

처음에 아레나 도면을 봤을 때 ‘이건 클럽이 아니지’라고 생각했어요. 댄스 플로어가 거의 없었어요. 원래라면 플로어가 넓고 테이블이 사이드에 있는 게 정통적 구조였죠. 근데 아레나는 테이블들이 차치하는 면적이 더 넓고 플로어가 작았어요. 여기서 사람들이 놀 수 있나 도저히 상상이 안 됐거든요. 근데 그런 특이한 구조가 엄청난 영업력과 만나서 완전히 새로운 흥행을 이끌어냈습니다.

댄스 플로어를 자유롭게 누비며 노는 것이 아닌, 누가 더 좋은 자리에서 누가 더 비싼 술을 많이 시키나의 경쟁 구도가 만들어졌습니다. 아레나는 나이트나 가라오케에서 쟁쟁했던 영업진들이 ‘우리도 클럽 해 보자’, ‘우리만의 해석으로 클럽을 해 보자’ 이렇게 시작됐던 것 같아요.

홍보적 측면으로도, 동시대에 있던 디 에이(The A) 같은 곳은 계속해서 라인업이나 내한 등의 무대 콘텐츠를 어필했거든요. 근데 아레나는 그날 어떤 파티 팀이 파티를 하는지 홍보하기 시작했어요. 이때의 파티 팀은 예전처럼 무대 콘텐츠, 분위기, 테마를 이야기하는 파티 팀이 아니라 그냥 영업진이에요.

오늘은 이 영업진들이 주인공이니까 이런 친구들이 더 많이 모인다, 이런 거요. ‘오늘은 어떤 테마와 컨셉이 있어’ 이런 느낌보다는 ‘오늘은 잘나가는 이 친구들이 파티(영업)의 주인공이야’, 이런 느낌이었어요.

아레나는 그 당시 강남의 돈많고 잘생긴 잘 나가는 사람들만 모인 곳이란 이미지가 있었는데. 이러니 ‘언더그라운드’ 태생인 홍대 클러버에겐 어느정도 적대감, 혹은 적어도 거리감이 있는 곳이었다.

나도 한창 클럽 다니던 시절 왠지 모를 위화감에 결국 안 갔는데. 지금 생각해보면 일부러라도 가서 경험해볼 걸 싶다.

자본주의 사회에서 어느 섹터건 자본이 모이는 곳은 그 나름의 이유가 있다. 그걸 목도했어야 하는데.

【일단 비원부터 여쭤볼게요. 음악 감독을 맡은 계기가 궁금해요.】

비원이 해밀턴 호텔 지하에 엄청 크게 오픈하기 전에, KFC 골목으로 올라가는 길에 작게 위치했을 때가 있었어요. 그때 엄청 핫했거든요. 어느 정도였냐면, 폭설이 와서 좀비 영화처럼 길에 사람이 한 명도 없었는데, 비원 골목으로 들어가면 줄이 있었어요.

디제이 신(Sin) 이 거기서 메인으로 일을 하고 있었고요. 그러다 해밀턴 호텔로 확장 이전을 계획했고, 업장 규모가 커졌으니 다른 비즈니스 포인트를 찾아야겠다 마음을 먹었던 것 같아요. 신을 통해 섭외 요청이 들어왔고 충분히 협의 후에 들어가게 됐죠.

내가 가장 좋아했던 클럽, 예전 B1.

금요일 퇴근하고. 이태원 역에 내려 KFC를 지나 비원의 기나긴 대기 줄을 기다리다. 드디어 가드한테 티켓값을 지불하고 지하로 내려가는 복도. 닫힌 문을 뚫고 나오는 둥둥 베이스음을 들으면. 지금부터 미쳐보자는 결기에 가까운 흥분.

【대표님은 2010년대의 한국 댄스 씬이 무엇이었다고 생각하세요?】

2010년대 EDM 페스티벌 씬은 ‘황금기’였어요. 이건 통계를 봐야 해요. 2010년대에 페스티벌을 즐

겼던 친구들은 70년대 후반부터 80년대 후반까지의 세대에요. 1년에 80만 명의 신생아가 태어난 시절의 세대에요.지금은 30만 명이 태어나요. 우리나라에서 이 음악을 소비하고 페스티벌에서 놀 수 있는 체력이 되는 친구들의 숫자가 줄고 있어요. 그래서 그 시대는 다시 돌아오지 않아요. 몇 십 년 뒤에도 안 돌아올 수도 있어요.

관객이 줄어든다는 건 비용이 올라간다는 얘기에요. 제가 감사한 건 그 시대를 즐기면서 살았다는 거에요. 대화 님도 마찬가지고요. 지금 ’20살 되면 EDM 페스티벌부터 가야지’ 생각하는 사람이 많잖아요.

그런데 그들이 20살이 됐을 때 과연 지금 같은 규모의 페스티벌이 지금처럼 많을지는 모르죠.

인구구조는 모든걸 바꿔놓는다.

역사는 반복되지만, 항상 같은 방식으로 반복되는 건 아니다. 지금의 페스티벌을 즐기지 못하면, 앞으로 영영 비슷한 행사는 오지 않을 수도 있다.

하단 쿠팡 링크로 구매시 일정액의 수수료를 제공받습니다.

쿠팡에서 본 책의 상세정보 보기