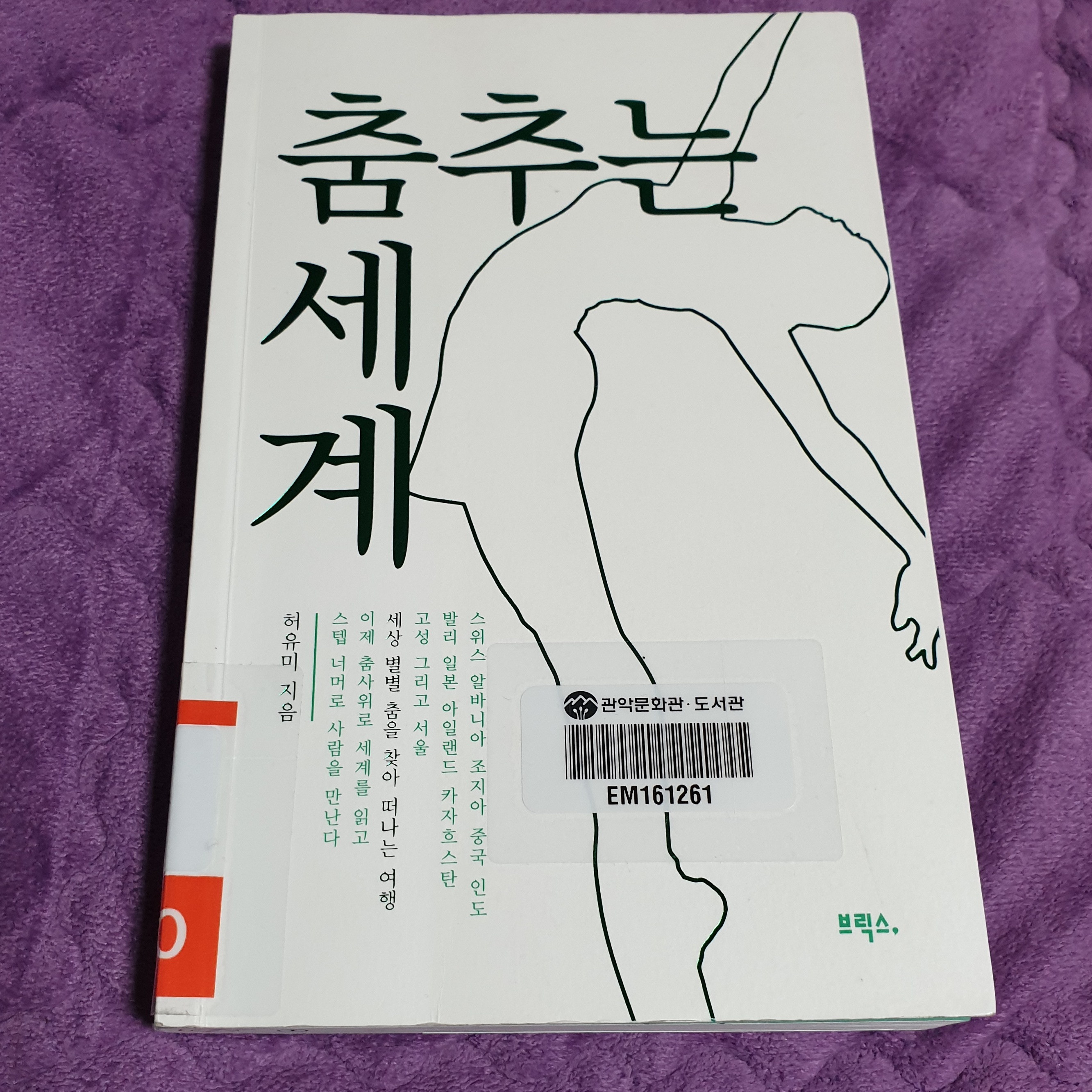

책, 춤추는 세계에서 발췌

뭘 꾸며서 잘 보이려고 하는게 하나도 없는데 그냥 너무 훌륭해서 말이 안 나오는 춤이었다. 게다가 이렇게 춤 잘 추는 사람이 농부라니! 땅에서 곡식을 일구듯 자연의 섭리를 따라 일궈 온 몸짓인 것이다.⠀나처럼 ‘무엇이 되기 위해서’ 춤춘 사람은 절대 도달할 수 없는 ‘풍류’가 저런 것이구나. 저렇게 그냥 자연스럽게, 저절로 나와야 되는 거구나.⠀보통 무형 문화재로 지정된 전통연희의 이수자, 전수자들은 그것을 전업으로 하는 경우가 많다. 반면 이윤석 선생님처럼 고성오광대 전수회관의 다른 선생님들도 대부분 농사를 짓거나 자영업을 한다.⠀나의 인생에서는 과연 한 번이라도 실현될 수 있을까 싶은, 먹고 사는 것과 먹고 노는 것이 합일된 삶, 이건 진정한 한량의 삶이 아닌가.

일전에도 썼듯, 경지에 이르면 자연스러워 지는 게 아닐까. 너무나 뻔한 관용어구. 물흐르듯. 산책하듯. 하품하듯. 그렇게 추는 게 경지에 오른 춤 아닐까.

물론, 그 자연스러운 경지에 이르기까지는. 억지로 무던히도 조잡한 동작을 반복숙달하는 과정이 필요하고.

직업인으로서 일상적으로 대하는 춤은 어느덧 업무가 되었다. 아무리 좋아서 시작했더라도 일이 되면 반복의 지겨움이 동반되기 마련이다. 더구나 춤이 너무 좋아서 미칠 것 같았던 기억은 유년기 무용학원을 다녔던 시절뿐이고, 너무 오래 전이라 그 기분을 소환할 수도 없다.처음 그 일에 뛰어드는 사건을 재능이라 한다면, 일상이 된 일의 지겨움을 견뎌내는 인내심을 소질 혹은 적성이라 부르고 싶다.

타고난 재능과 이어가는 소질. 둘의 차이가 색다르다.