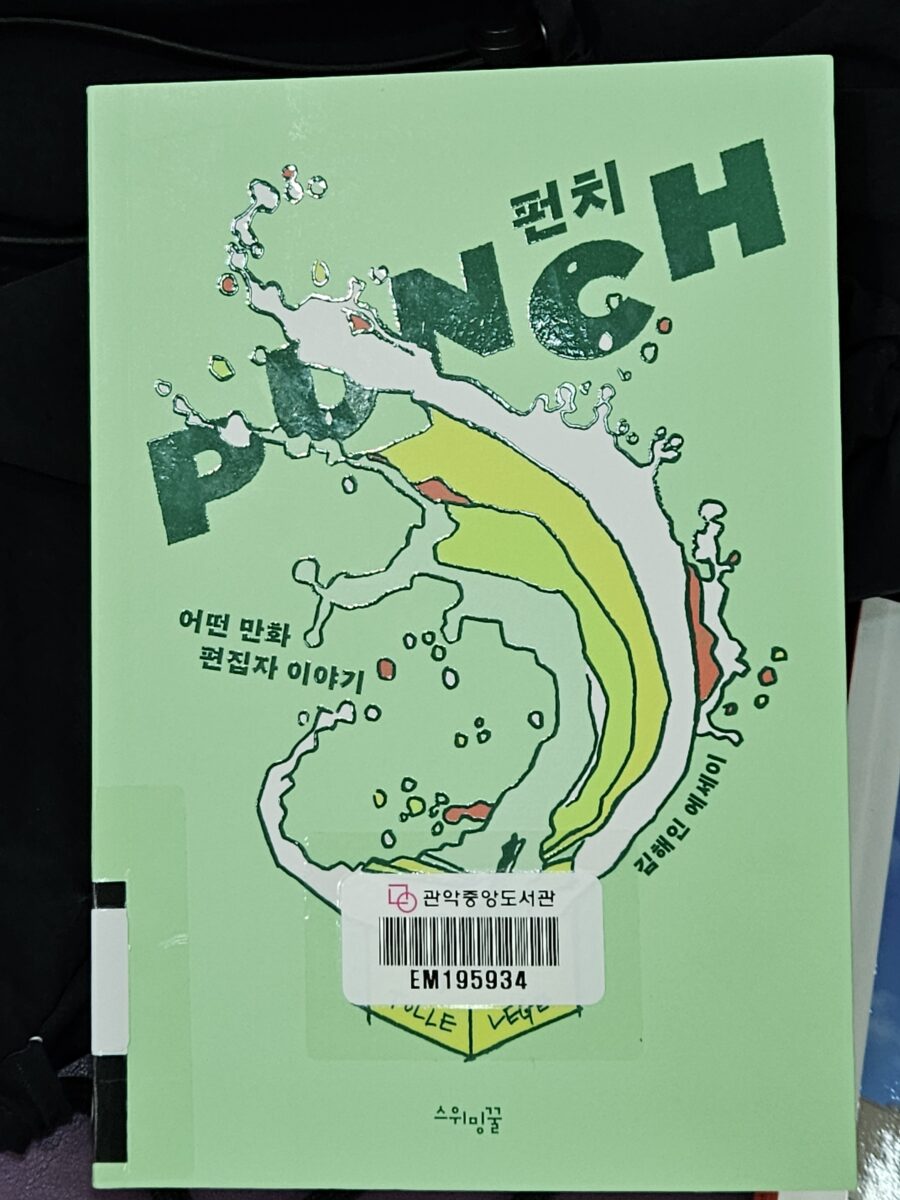

만화 마니아였던 소녀가, 출판사 만화 편집자로 일하면서 쓴 에세이.

좋아하는 일이 정말 일이 됐는데도, 그 좋아하는 대상도 감정도 사그라들지 않아 좋다. 이렇게 ‘좋아하는 일을 해야 한다’는 생각이 절로 듦.

‘좋아하는 일이 직업이 되어 버리면 불행하다’는 말이 있는데. 그 경우엔 좋아하는게 직업으로 전환하는 과정에서 뭔가 불순물이 섞여 발효가 실패한 케이스 아닐까.

이상적으로는 좋아하고, 잘하고, 가치있는(=사회적 인정과 돈을 다 얻는). 세 가지 기준을 다 충족하는 일을 하는게 좋은데. 보통 좋아하면 어지간하면 잘하게 되고. 사회가 다변화 + 온라인으로 연결되면서 어지간하면 시장성도 확보할 수 있게 됐다.

결국, 요즘엔 좋아하는 일을 직업으로 삼는 게 가장 이상적인 루트인 환경이 아닐까 싶다. 물론 이 책의 저자는 스스로도 여러번 말하듯 ‘내리막길이 분명한 출판 만화 시장’의 편집자긴 한데. 책이란 매체가 사라지진 않을테고. 밥벌이 가능한 수준의 니치마켓은 지속 유지될테니. 직업으로서 전망도 그리 나쁘다고 할 수는 없지 않을까? (AI가 뭐뭐를 대체한다는 논의로 가버리면 이미 논의 자체가 유명무실할테고)

편집자 본인이 하고 싶다면 일 년에 한 작품 정도는 무조건 기획을 통과시켜주는 기회가 있기는 하다.

물론 날 포함해 아직까지 누군가가 이 기회를 쓴 적은 없지만. 일 년에 한 작품 정도는 하고 싶은 걸 해도 된다는, 혹은 과감하고 자유로운 기획을 응원하는 팀장님의 마음이라고 여기고 있다.

이러니저러니 하여도 결국 팀장님께서 기획자에게 마지막으로 묻는 것은 하나일 거다.

정말 하고 싶은가?

제조업이 아닌 현대 대부분 업종의 지식 로동자에게 주어지는 한 마디 질문. 담당자가 진짜 하고 싶다면 할 수 있는 기회가 조직 차원에서 주어져야 한다.

‘제조업이 아닌’이라고 한 건, 이미 답이 명확히 있고(=설계도) 이걸 근면성실하게 반복하면 되는 영역이 아닌 경우를 상정하기 위해서다.

누구도 답을 모르기 때문에, 실제 그 일을 수행하는 담당자가 확신을 가지거나 의욕을 가지면. 결국 답으로 만들어 버릴 수 있기 때문이다.

현대 도시 근로자 업무의 상당수는, 정해진 답을 찾아가는 과정이 아니라 내가 선택한 답지를 정답으로 만들어 가는 과정에 가깝다.

『체인소맨』이 대중적으로 큰 성공을 거둔 것은 애니메이션 방영을 기준으로 2021년쯤이지만, 린 편집자가 후지모토 타츠키를 처음 만난 것은 작가가 고등학생이었을 때다.

그때부터 『체인소 맨』의 성공까지 십여 년의 시간을 함께해온 거다. 하물며 후지모토 타츠키가 본격적인 집필을 위해 도쿄에 상경했을 때 그가 살 집까지 함께 봐주었다고 한다(영화를 좋아하는 그를 위해

영화관이 가까운 집을 알아봐줬다고).린 편집자뿐 아니라 일본에는 수많은 스타 만화 편집자가 있고 본인들이 함께해온 작품들이 작가도 아닌데 이력처럼 소개된다. 작가와 함께 작품을 만들고, 그것을 대중에게 선보이기까지의 일에 편집자의 역할이 크니 어찌 보면 당연할지도.

네이버웹툰 김준구 대표가, 기안84 마감을 위해 했던 여러가지 행동들이 오버랩되는 이야기. 당연한 이야기지만. 일의 대가들은 ‘저렇게까지 해야하나?’ 싶은 지점까지 간다.

그게 삼국지 같은 시대에는 자기 팔 한쪽을 떼내는 식의 엄청난 희생이었다면, 현대 성공 로동자들에게선 ‘저렇게까지나 디테일한 무언가’가 된다.

시발점인 ‘깊은 생각’이 결국은 어떤 작품과 캐릭터의 좋은 점을 계속 발견하려는 행위라는 것이다.

오타쿠들은 어떤 캐릭터를 한없이 이해하려고 하고, 끊임없이 파고들려 한다. 때로는 없는 좋은 점을 만들어내기까지 하면서.

(원작자가 아니라 해도 작가보다 원작을 오십배쯤 더 많이 보고 생각했기 때문에 나의 해석이 옳다, 라는 생각으로 밀고 나가는 것이다. 얼마나 아름다우면 2차 창작을 기반으로 3차 창작까지 만들어지겠는가.)

『은혼』에서 오키타가 지나칠 정도로 사람 좋은 곤도 국장에게 ‘국장은 늘 타인의 좋은 점만 보려고 해서문제’라고 나무라는 장면이 있는데, 별로 중요한 대사도 아니고 지나가는 장면이었지만 저 대사가 잊히지 않는다.

그런 시선과 마음을 가지는 건 쉬운 일이 아니다. 어떤 소설의 대사를 바꿔 이야기해보자면 이렇다.

오타쿠의 마음엔 대체 무슨 힘이 있어서 결국엔 자꾸자꾸 좋아하려는 마음으로 뻗어가?”

어떤 기준으로 봐도 덕후, 오타쿠인 저자가 직접 정의하는 ‘오타쿠’의 기준은 간명하다. ‘해당 콘텐츠의 2차 창작물을 즐기는 여부’다.

‘원작자 보다 내가 해당 콘텐츠를 더 많이 봤기 때문에 내 해석이 옳다’라는 오타쿠 들의 생각은, 작품이 작가 손을 떠나면 그 해석은 독자에게 전적으로 맡겨야 한다는 견해와도 일맥상통한다.

콘텐츠 헤비유저로서의 뚝심이 멋있기까지 하다. 그래서 2차 창작, 3차 창작이 나오는구나.

하단 쿠팡 배너로 구매시 일정액의 수수료를 제공받습니다.

쿠팡에서 상세정보 보기