일본 작가가 일러스트를 곁들어 정리한 철학 교양서라 믿고 골랐고 믿음을 배신하지 않더라. 일본 작가에게 기대하는 아기자기한 정리정돈을 잘 한 구성!

원래 이런 류의 책이 방대한 정보를 간략히 정리하는게 목적이니 엄청난 깊이를 기대할 수는 없는 대신, 큰 줄기를 훑으며 철학사 흐름과 어디선가 들어봤음직한 주요 철학 개념을 정리해볼 수 있다.

책을 읽고 gpt와 대화하며 정리된 지식을 다시한번 정돈해 둔다.

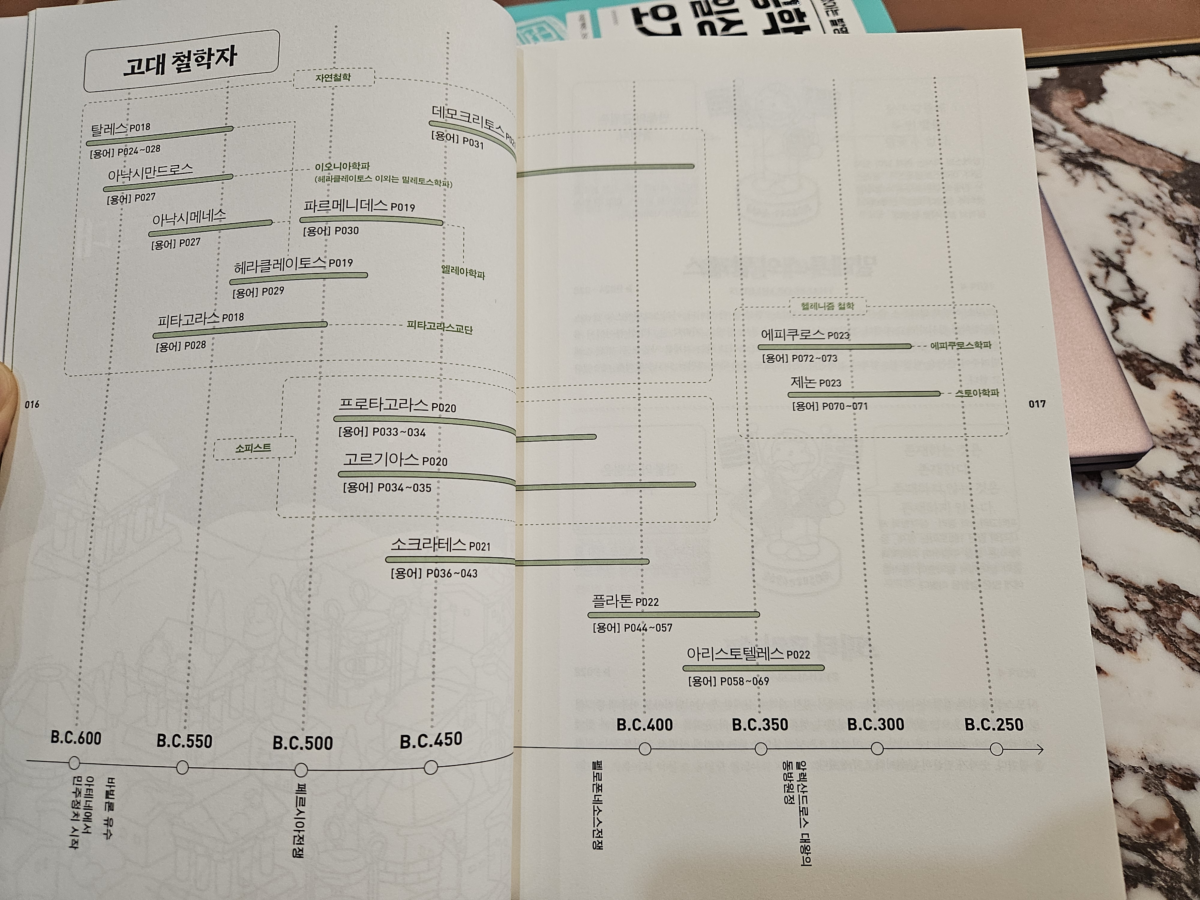

피타고라스가 소플아 보다 앞선 사람이었네? 수학책에 나오길래 꽤나 최신 사람인 줄 알았는데.

아리스토텔레스는 공동체를 유지하기 위해서 정의 이상으로 필리아(우애)가 중요하다고 생각했다.

그는 “만약 사람들에게 우애가 있다면 정의는 필요없다. 하지만 정의로운 사람들이더라도 우애는 더욱 필요하다“라는 말로 우애의 중요성을 표현했다.

우애란 상대방에게 호의를 갖는 것. 우애란 상대방이 행복해지기를 바라는 것. 우애란 상대방이 좀 더 선해지길 바라는 것. 플라톤의 에로스처럼 일방적이지 않다

어쩌면. 시대에 따라 바뀌기도 하는, 근데 그 시대에는 절대 안 변할거라 믿는 ‘정의’ 따위보다. 지금 내 옆의 사람과 우애가 진짜 더 중요할지도.

에피쿠로스학파가 평정심을 유지 하는 방법으로 주장한 것은 스토아학파처럼 금욕적이지 않았다. 오히려 쾌락을 긍정했다. 그들이 말한 쾌락은 탐욕적인 것이 아니라 마음이 안정된 상태였다.

에피쿠로스학파는 평안한 마음의 경지(Acaraxia, 아타락시아)에 도달하는 조건으로 1. 죽음에 대한 공포를 없앨 것 2. 최소한의 욕망을 채울 것 3. 우정을 소중히 여길 것. 이 세 가지를 제시했다. 그렇게 하면 작은 일에도 기쁨을 느끼는 평안한 마음의 경지인 아타락시아에 도달한다.

에피쿠로스는 죽으면 이미 존재하지 않으므로 죽음에 두려움을 느낄 필요가 없다고 생각함으로써 죽음에 대한 공포에서 벗어났다.

살아 있을 때 죽음은 존재하지 않는다 -> 죽으면 우리가 존재하지 않는다 -> 고로 죽음을 두려워할 필요가 없다.

최소한의 욕망이란 굶주리지 않고 목마르지 않고 춥지 않은 세 가지라고 에피쿠로스는 말했다. 다른 것에 집착하지 않고 이것만 채우면 된다.

그러나 유혹이 많은 세상이다. 에피쿠로스는 정치나 사회의 소음으로부터 몸을 피해 친 구들과 정원에서 우정을 소중히 여기면서 조용히 살 것을 제안했다. 에피쿠로스는 “숨어서 살자”라고 말했다.

쾌락주의라고 하면 온통 마약하고 술에 절어살 것 같은 인상인데. 전혀 그렇지 않고 안분지족이 딱 맞다.

물자체

빨간 선글라스를 끼면 세계는 빨갛게 보인다. 이 빨간 세계는 진정한 세계가 아니다. 우리는 벗을 수 없는 선글라스를 끼고 태어나 살아가는 것이다. 그러므로 진정한 세계를 볼 수 없다.

너와 내가 끼고 있는 선글라스조차 다른 건데. 아니, 내가 오늘 낮에 낀 것과 저녁에 낀 것조차 같지 않을텐데. 마치 전 인류가 동일한 물자체를 인식한다고, 그래야 한다고 생각하는 사람들이 극단 원리주의자 아닐까.

마르크스는 각 시대의 생산관계에 의한 경제구조를 하부구조라고 하고 법률이나 정치제도, 예술, 학문 같은 문화를 상부구조라고 불렀다. 그리고 인간의 의식 상태인 상부 구조는 물질적인 하부구조에 의해 만들어지고 결정된다고 봤다.

상부구조(정신적인 것) : 법률, 정치제도 등의 사고방식이나 종교, 예술 등의 문화

하부구조(물질적인 것) : 각 시대의 생산관계에 의한 경제구조.그 시대가 봉건주의적인지, 자본주의적인지. 사회주의적인지 또는 부유한지, 가난한지 등의 하부구조에 의해 사람의 사고방식인 상부구조가 결정 된다. 예를 들어 ‘사치’는 사회주의에서는 평등을 깨뜨리는 것이지만 자본주의에서는 대개 마음을 충만하게 해주는 것으로 여겨진다.

즉 인간의 의식이 경제구조를 만드는 것이 아니라 경제구조가 인간의 의식을 만드는 것이다.

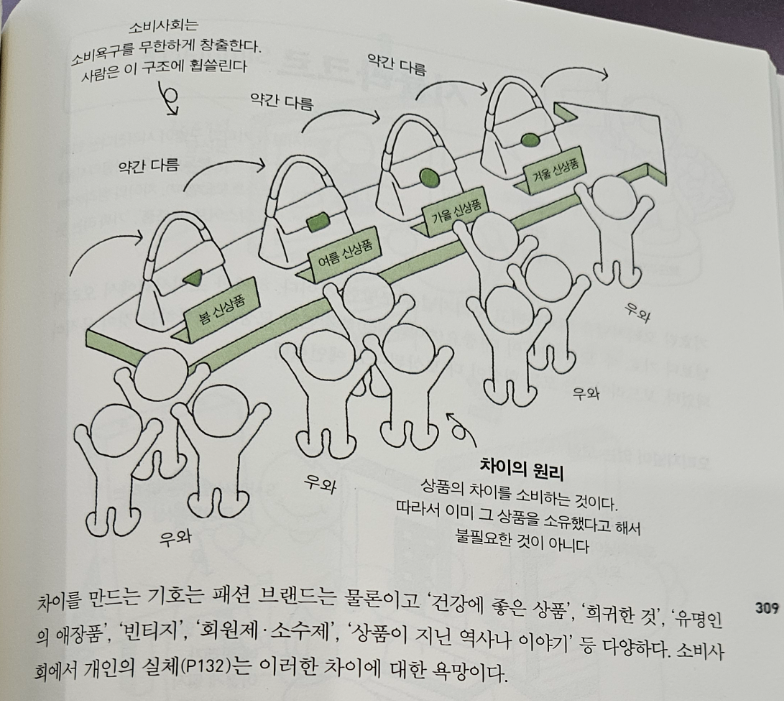

“소비사회에서는 현실 기능보다 차이를 만드는 기호가 중요하다”