이 책의 원고를 마무리할 때쯤 인공지능으로 인한 대량 해고는 현실이 됐다. 한 대형 은행의 콜센터가 인공지능 상담 프로그램을 도입하면서 전화 상담사 20여 명을 해고하기로 했다.

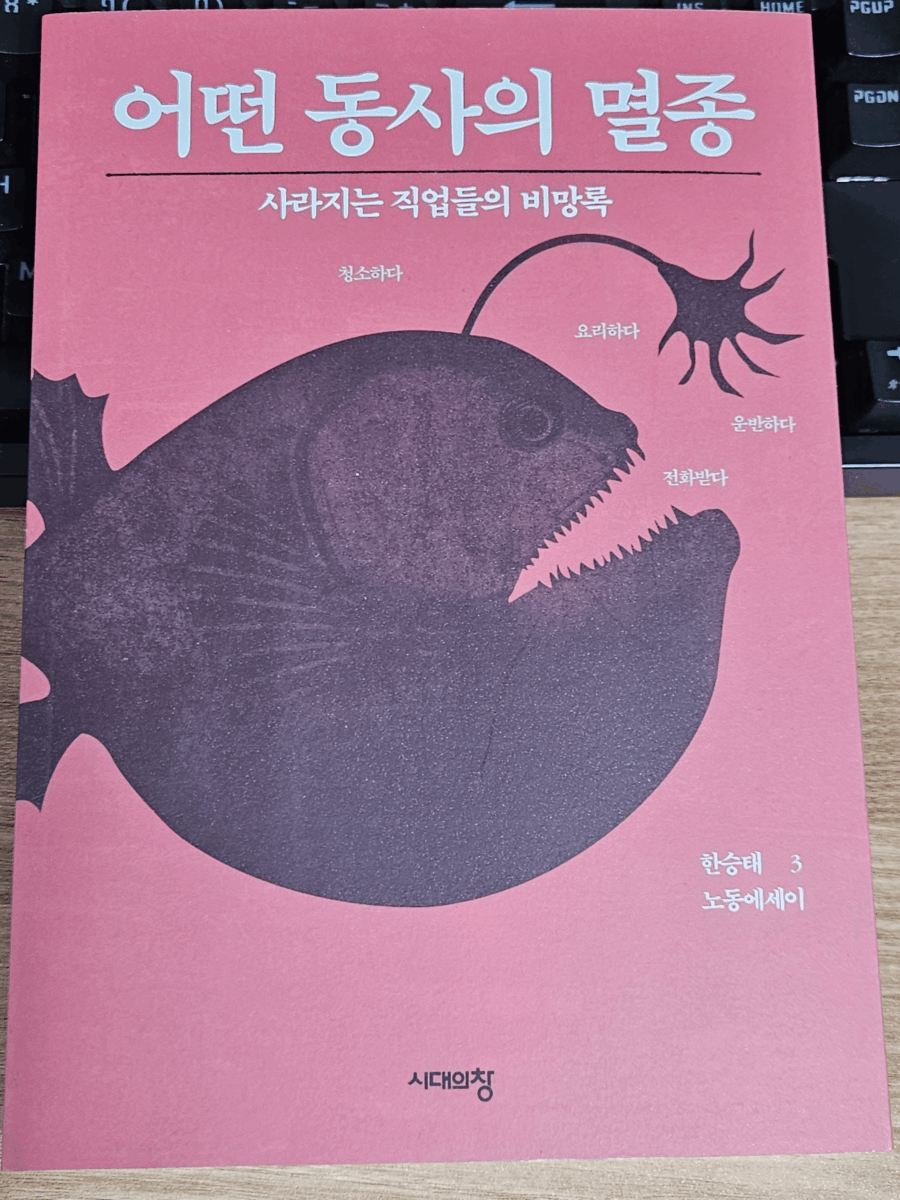

오늘날 사람들은 묻는다. “어떤 직업들이 사라질 것인가?” “어떤 직 업들이 나타날 것인가?” 직업이 사라진 사람들의 삶은 어떻게 될 것인가?

콜센터를 떠날 때는 여기에 한 가지 질문을 더하고 싶어졌다. “어떤 직업들은 사라지는 게 나은가?”

급여도 적고 처우도 열악하고 이렇다한 만족감도 주지 않는 일이라면, 운영 상태가 엉망인 기업을 도산 처리하는 게 나온 경우가 있듯이 직업도 그렇게 정리하는 게 나을 수 있을까?

나는 콜센터를 떠올리며 그렇다고, 이런 일자리는 그냥 사라지는 게 더 낫겠다고 생각했다. 하지만 상상이 현실이 된 광정을 보니 그것이 얼마나 철없는 생각인지 깨달았다.

없어져도 상관없는 것에, 없어지는 게 오히려 나올 수도 있는 무언가 때문에, 사람들이 영하의 길거리에서 그것을 돌려달라고 소리치고 있을 리 없었다.

작가의 심경은 알겠으나, 분명 어떤 직업은 사라진다. 고대부터 그래왔고 지금은 더 빨라졌고. 앞으로는 더더욱 빨라질게 자명하다.

예를 들어, 인간은 죽어도 좋은가? 심정적으로는 그 인간에 속하는 나를 포함해 내 지인들이 죽어도 좋다고 생각지 않지만. 죽어왔고, 죽어가고 있고, 미래엔 확정적으로 죽는다.

‘어떤 직업이 사라져도 좋은가’라는 질문은 이렇게 바꿔야 한다. ‘인간이 어떤 직업을 가지는게 좋은가’로. 즉, 일을 하는 환경이 어때야하는가. 어떤 부가가치를 창출하는 일의 종사자가 많아져야 하는가.

공교롭게도, 저자가 책에서 체험기 형태로 소개한 업무 대부분은 내가 직간접적으로 체험한 일이었다. 콜센터는 내 마지막 부서에서 접점이 있었고. 물류센터 상하차와 뷔페 주방은 대학때 알바로 했던 일이다.

특히 대학생 시절 접했던 물류센터는 작가의 디테일한 현장 묘사 덕분에 추억이 떠올라 반가우면서도. ‘지금은 많이 체계화, 자동화 됐나보네’ 싶었다.

한 예로 20년 전 물류센터에는 전동 레일 같은게 없었는데. 그게 내가 일한 환경의 특수성인지 시대의 특수성인지는 모르겠다. CJ택배 과로사 사건 등이 있은 후에 전동 소터(분류기)가 대대적으로 도입돼싸고 하니. 20년이 아니라 40년 혹은 80년 전으로 올라가면 아마 확실히 없었겠지. 전기도 안 들어오던 시절일테니.

비슷한 일이라도 업무 환경은 계속 변한다. 인권이 신장되고 인건비가 올라가면서 적어도 인간을 육체적으로 괴롭히는 환경은 개선되거나 기계 자동화 되거나 혹은 제3세계 인력으로 많이 대체됐다.

인건비를 인권비로 오타내는 걸 비웃는 인터넷 밈이 있었는데. 생각해 보면 인건비가 곧 인권이 맞다. 급여가 곧 인격이니.

어떤 노동자건 정직하게 일하는 사람이 존중받고 정당한 대우를 받아야 하는건 당연하고. 아직도 이 사회가 그렇게 구호대로 돌아가지 않는 부분이 많다는데는 십분 동의한다.

그렇다면, ‘AI시대 직업 환경의 변화’라는 거대 담론에서 나는 어떻게 해야햐나? 크게 사회 구조적 접근과 개인의 접근이 있다.

구조 측면에서는 정치로 풀어야 한다. 자기가 생각하는 해법을 가진 정당을 지지하고 투표하고 설명회에 나가고 시민사회를 참여하고 조직하고. 노동운동에 힘을 보태고.

그리고 개인 차원에서는 훨씬 더 단기적이고 건조하게 생각해야 한다. 콜센터 직원의 불합리한 대우에는 불같이 함께 화를 내는 게 맞지만. 콜센터를 AI로 대체하지 말자는 식으로 나가면 21세기 러다이트 운동 그 이상도 이하도 아니다.

시대의 흐름을 받아들이고 유연하게 학습할 것. 근데 이게 진짜진짜 쉽지 않다. 기존의 일하는 방식을 부정한다는 게. 그 전에 해당 과업을 자신의 방식으로 잘 해냈던 사람일수록 오히려 더더!

반면, 기존에 잘하던 사람이 오히려 더 변하지 못한다는 점에, 역전의 기회가 있다. 한때는 대한민국 유통을 점령했던 롯데가 ‘(쿠팡을 가리켜)우린 적자내면서 사업하는 업체를 의식하지 않는다’고 했던 것처럼.